-

- 千利休以来、400年以上にわたり茶道文化の継承・発展に力を注いできた裏千家今日庵に、本作の茶道のシーンを御支援頂きました。

劇中の茶道のシーンに使われている茶道具は、裏千家にご提供いただき、茶道の作法等は裏千家業躰の奈良宗久先生に御指導・監修頂きました。

-

- 小野妹子を道祖として仰ぎ、室町時代にその理念を確立させた華道家元池坊の次期家元。京都にある紫雲山頂法寺(六角堂)の副住職。いのちをいかすという池坊いけばなの精神に基づく多彩な活動を展開。2012年より、諸災害の慰霊復興や人々の幸せや平和を願い、西国三十三所の各寺院を巡礼し献華を行った。アイスランド共和国名誉領事。学習院女子大学客員教授。立命館大学客員教授。

-

- 幼少時より書の基本を学ぶ。1976年からオーストラリア国立大学で書と俳画を教えるかたわら、現地大使館主催で初の書画展を開催。現在は日本国内はもとより、中国、韓国、イスラエル、ハワイ、イタリアなど、世界各地で象徴的な書画のデモンストレーションを行い、ローマ法王にも書を献上するなど、「祈りの大切さ」や「筆が織りなす日本の心」を広めている。

また、神事として、伊勢神宮や熊野本宮大社などの神社仏閣にて揮毫・奉納を行い、揮毫の際は、世界平和への祈りをこめて、世界中の聖地で集めた700種以上の水を用いて墨を擦る。その書は、天・地・人の気を集めて筆先に降ろすことで、浄化のエネルギーに満ちた「光の書」になるといわれている。

長年にわたる国際親善活動が評価され、2015年5月、中国政府から日本人でただ1人「国際優秀文化交流賞」を受賞。また日韓親善の先駆者として、朴槿恵大統領から感謝のメダルを贈呈され、国際美術批評家連盟からは『世界最高峰基準アーティスト』として認定されるなど、海外での評価は特に高い。

著書に「水のように生きる」、映画題字に「李藝」「海峡をつなぐ光」「祈り」など。京都・嵐山に、元内閣総理大臣・近衛文麿公の別邸を改築した豆腐懐石料理店「松籟庵」を経営し、女将として、料理を通じ世界に日本の心を伝えている。

-

- 1978年京都市生まれ。2003年東京大学大学院農学生命科学研究科修了。埼玉県新座市・平林寺にて3年半の修行生活を送った後、2007年より退蔵院副住職。外国人に禅体験を紹介するツアーを企画、外国人記者クラブや各国大使館で講演を多数行うなど、日本文化の発信・交流が高く評価され、2009年5月、観光庁Visit Japan大使に任命される。また、2011年より京都市「京都観光おもてなし大使」。2016年『日経ビジネス』誌の「次代を創る100人」に選出される。2011年には、日本の禅宗を代表してヴァチカンで前ローマ教皇に謁見、2014年には日本の若手宗教家を代表してダライ・ラマ14世と会談し、世界のさまざまな宗教家・リーダーと交流。2014年世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)に出席するなど、世界各国で宗教の垣根を超えて活動中。著書に『大事なことから忘れなさい~迷える心に効く三十の禅の教え~』(世界文化社、2014年)『京都、禅の庭めぐり』(PHP、2016年)『ビジネスZEN入門』(講談社新書、2016年)がある。

-

- (公社)日本舞踊協会会員1976年3月生まれ、東京都出身。

日本舞踊尾上流三代家元・二代尾上菊之丞(現墨雪)の長男として生まれる。2歳から父に師事し、1981年(5歳)「松の緑」で初舞台。1990年に尾上青楓の名を許される。2011年8月、尾上流四代家元を継承すると同時に、三代目尾上菊之丞を襲名。流儀の舞踊会である「尾上会」「菊寿会」を主宰するとともに、「逸青会」(茂山逸平氏との二人会)や自身のリサイタルを主宰し、古典はもとより新作創りにも力を注ぎ、様々な作品を発表し続けている。外部の公演としては、日本舞踊協会主催公演や国立劇場主催公演に多く出演。また林英哲氏を始めとする一流の芸能者が主催する公演にも多数参加し、様々なジャンルのアーティストとのコラボレーションにも積極的に挑戦している。

振付師としては、「NINAGAWA十二夜」「阿弖流為」「スーパー歌舞伎Ⅱ」等、新作歌舞伎や宝塚歌劇団、万国博覧会の振付。新橋「東をどり」、先斗町「鴨川をどり」の花街舞踊では振付指導も手掛けている。

京都造形大学、昭和音楽大学の非常勤講師を勤め、授業や講演による伝統芸能の啓蒙にも取り組んでいる。

舞踊批評家協会賞新人賞(2010)、花柳壽應賞新人賞(2012)受賞。

http://www.onoe-ryu.com/kikunojyo/

-

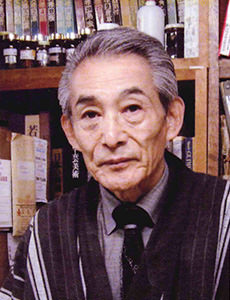

- 昭和10年生まれ、昭和34年早大第一文学部美術専修卒業、昭和36年京都市美術大学日本画科終了。祖父(三代喜八)・人間国宝、父(四代喜八)に師事し染色全般を修得。染織家。伝統工芸士。五代田畑喜八。

株式会社田畑染飾美術研究所代表。(社)日本染織作家協会理事長。(財)京染会理事長。京友禅伝統工芸士会会長。京都伝統工芸士会連合会会長・日本伝統工芸士会会長。日本染織作家展審査委員。

昭和42年、田畑染飾美術研究所設立、46年株式に改組し社長。60年イタリアで日本染織作品展を開くなど国際的に活躍。平成2年5月にはボストン美術館で開催の「アート・イン・ブルーム」に出品して好評を博す。桃山時代からの裂地や江戸時代の小袖などの“田畑コレクション”は有名。

-

- 日本の京都のくずし割烹の料理人。雑誌などのメディアへも取り上げられている。

現在は枝魯枝魯パリ店の料理長を務める。京都、パリ、ハワイなど国内にとどまらず、活躍している。1973年、京都府宇治市に生まれる。1992年、高校卒業後、宇治市内の居酒屋にアルバイト入社し、1994年、同市内の板前割烹店に転職。1997年京都先斗町の京料理店の料理長に就任すると、2000年6月に独立し、枝魯枝魯四条川端店をオープンする。2001年12月‐初プロデュースとなる上下西東(ルビ:あがるさがるにしいるひがしいる)をオープンする。2002年9月には二号店枝魯枝魯ひとしなをオープン。2006年10月には金沢のアトリエキッチンa.k.aをプロデュース。

2005年12月31日、パリ移転準備のため、枝魯枝魯四条川端店を閉店する。2008年4月18日には、枝魯枝魯パリ店「Guilo Guilo Cuisine Japanaise」を、2011年枝魯枝魯ハワイ店をオープンする。

著書に、「くずし割烹―調味醤油で素材を活かす」(柴田書店/2005)、「野菜で酒菜―くずし割烹 枝魯枝魯流」(柴田書店/2008)がある。

-

- 1963年、東京に生まれる1985年に東京藝術大学油画科卒業。安宅賞・大橋賞を受ける

1987年、東京藝術大学大学院 (彼末 宏 教室)を修了。2008~10年、2014年~現在 は武蔵野美術大学油絵科の非常勤講師を、また2014年~現在女子美術大学短期大学部の非常勤講師も勤める。

http://www.nagayamay.com/

-

- こどもたちの数感覚養成、暗算力、そろばんによる計算能力の向上を願って算数科の中のそろばんの学習法と指導法について研究している。また過去の先人たちの知恵と工夫を探るべく、そろばんの歴史も研究。公益社団法人全国珠算教育連盟の中で日本そろばん資料館学芸員としての活動もしている。

また小学校でのそろばん指導も積極的に行い、これまで約20年間に延べ約180校で指導にあたる。

その他筑波大学、三重大学、秋田大学、群馬大学、神戸女子大学の教員志望の学生に珠算の講座、小学校の先生対象に現職教員珠算研修会、珠算の先生対象の講習会の講演活動もしている。

映画での現代考証や俳優さんたちへのそろばん指導、そろばんをはじく手だけの出演も行い、「武士の家計簿」では堺雅人氏他に、「天地明察」では岡田准一氏他にそろばんの指導を担当。

主な著書「脳に差がつくそろばんのすすめ」、「子どもをすくすく伸ばすそろばん」「日本のかたち百科」他。

http://ikuei88.jp/

-

- 京都市にある「そろばん・さんすう教室 和」にて、日々、そろばん・算数を指導している。映画、ドラマでのそろばん指導、監修は「武士の家計簿」(2010)、「天地明察」(2012)、NHK連続テレビ小説「あさが来た」(2015)「べっぴんさん」(2016)など。

映画「天地明察」では、現場の算術指導も担当。京都大学総合博物館夏休み体験学習でも「算木」「割り算九九」のクラスを受け持つなど和算の普及にも努める。

また、イタリアを中心にアメリカ、ブルガリアなどでそろばん授業を行う。現在も京都市国際交流会館でレッツトライそろばんクラスを主催。そろばんを通して国際交流活動を実施している。全国珠算教育連盟京都府支部会員